Hamburger Denkmäler, linke Spießer

Vor 33 Jahren legte die Punkformation Slime ihren ersten Tonträger vor – Zeit für eine Biografie. Die stellte der Autor Daniel Ryser in der Kulturetage vor – mit Band, dafür ohne Polizei.

„Ihr seid nichts als linke Spießer“, bellte Dirk Jora vor drei Jahrzehnten ins Mikrofon, „und werden wir mal aggressiv, seid ihr auf einmal konservativ“. Der Frontmann der Punkband Slime richtete seinen Zorn an Lehrer, Sozialarbeiter, Studenten; und vermutlich fielen nicht wenige der Menschen, die an diesem Aprilabend im Jahr 2013 die Konzertlesung zur unlängst erschienenen Bandbiografie in der Kulturetage besuchten, in diese Kategorie. Slime, die gehärtete Speerspitze des Deutschpunk, die Krawallband, deren Konzerte mehr als einmal in Schlägereien endeten, trat mit Akustikgitarren in einer bestuhlten Halle auf; in einer Stadt, die einem nicht unbedingt als erste in den Sinn kommt, wenn man an Punk denkt: Oldenburg. Am nächsten Tag stand Göttingen auf dem Programm. Auch nicht viel besser.

Christian Mevs nimmt’s gelassen. „Wir gehören ja mittlerweile auch zu den linken Spießern“, sagt der 50-jährige Gitarrist, der heute als Komponist und Produzent mit eigenem Studio selbstständig ist: „Es wäre ja lächerlich zu sagen, dass wir noch genau dieselben sind wie damals.“

Aber auf eine gewisse Art sind sie’s doch. Mevs, Jora und Bandgründer Michael „Elf“ Mayer begleiten Autor Daniel Ryser bei der Lesetour, auf Barhockern mit Klampfe und dunklen Klamotten – die Erzpunks kommen daher wie altlinke Liedermacher. Den Song über die linken Spießer spiele er heute „mit einem Lächeln“, sagt Mevs: „Die Dinge sind natürlich nicht immer nur schwarz oder nur weiß – aber die Band war es, und das war gut so.“ Gerade heute sei eine solche Klarheit ungemein wichtig, gerade im Hinblick auf Rechtsextremismus.

Zu den Botschaften, die Slime während ihrer wechselvollen Bandgeschichte immer wieder von der Bühne röhrte, stehen sie bis heute. Etwa zu jener, die untrennbar mit der Hamburger Punkformation verbunden ist und die prädestiniert war, den Titel zu Rysers 288 Seiten starker Bandbiografie zu liefern: „Deutschland muss sterben“. Im gleichnamigen Lied geht die Zeile mit „… damit wir leben können“ weiter, und was zunächst bloß wie stumpf-wütende Untergangsromantik wirkt, ist der musikalische Kommentar der Band zum Kriegerdenkmal am Hamburger Dammtor: ein Relief von in Reih und Glied marschierenden Soldaten, errichtet 1936 und überschrieben mit einem Satz des NS-Dichters Heinrich Lersch: „Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen“.

Das Deutschland, das sich den halbwüchsigen Musikern Ende der 70er-Jahre präsentierte, war keines, für das man hätte sterben wollen. Ein Land, in dem die Hamburger Stadtoberen die Zusage an die Alliierten, den Spruch aus dem Denkmal wegzumeißeln, schlicht nicht eingehalten hatten. Ein Land der alten und der neuen Faschisten; ein Land, in dem, so Jora, nicht die Neonazis von der Polizei verprügelt werden, sondern die Linken, die AKW-Gegner, die Antifa-Aktivisten. Nicht zufällig war „Wir wollen keine Bullenschweine“ das erste Lied, das Slime schrieb. Ein Lied, das heute noch jeder Punk mitgrölen kann; auch wenn er erst viel später geboren wurde.

Elf, Jora und Mevs, drei Fünftel der aktuellen Besetzung und als verbliebene Mitglieder aus der Gründungszeit gewissermaßen der Ur-Slime des Deutschpunks, sitzen mit Biograf Ryser nach dessen Leseauftritt auf der Bühne um einen Tisch, auf dem Bierpullen aufgefahren wurden; ein bisschen Koketterie mit liebgewonnenen Klischees mag da mitgeschwungen haben. Karlsquell, dem Komapils aus dem Discounter, widmeten Slime einst das einzige Liebeslied, das sie geschrieben haben. An diesem Abend ist es Beck’s.

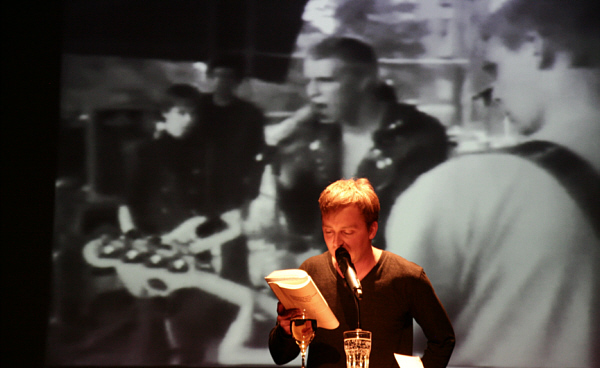

Flaschenbier statt Komapils: Christian Mevs, Dirk Jora, Daniel Ryser und Michael Mayer im Gespräch. FOTO: mno

Ob sich sein Verhältnis zu Polizisten, über die er damals „Haut die Bullen platt wie Stullen“ sang, gebessert habe, fragt Ryser Frontmann Jora. „Nein“, sagt der und erzählt von Startbahn-West-Demos, von Straßenschlachten bis hin zu Razzien der Hamburger Polizei in seiner Stammkneipe in den vergangenen Jahren, von Geknüppel, Tritten. „Die Cops ändern sich nicht, also ändert sich auch mein Verhältnis zu ihnen nicht.“ Nur das Lied „Bullenschweine“ dürfen sie nicht mehr singen – es landete 2011, 31 Jahre nach seiner Veröffentlichung, auf dem Index.

Ohne diese „Cops“, ohne die Hafenstraße und die Hausbesetzerszene, ohne die spezifisch Hamburger Atmosphäre der späten 70er- und frühen 80er-Jahre hätte es Slime – britische Punk-Welle hin oder her – in dieser Form unter Umständen gar nicht gegeben; die Hansestadt stand für den harten, politischen, kompromisslosen Deutschpunk. Eine Zeit, die noch gar nicht so furchtbar lange her und dennoch ziemlich weit weg ist – weshalb Ryser diesem Abschnitt viel Platz in seinem Buch einräumt.

Obwohl der musikalische und kulturelle Einfluss der Band nicht zu unterschätzen ist, haben die Feuilletons Slime – im Gegensatz zu heutigen Gangstarappern – weitgehend ignoriert. Er habe sich gewundert, dass es über Slime nichts Geschriebenes gebe, sagt Ryser. Auf die Band ist der Schweizer Journalist dann auch über einen Umweg gestoßen: Er recherchierte im Umfeld des FC St. Pauli über Fußball-Hooliganismus – und es ist kaum möglich, sich in der Fanszene des Vereins zu bewegen, ohne auf Jora zu treffen, den Hardcore-Fußballfan, der sich als „linker Hooligan“ bezeichnet.

Die Bindung zwischen der Band und dem Kiezclub ist eng, auf Partys im Umfeld des Vereins spielten Slime trotz mehrfacher Auflösung immer wieder einmal Gigs, und als Tarek Ehlails St.-Pauli-Film „Gegengerade“, zu dessen Soundtrack die Band drei Stücke beisteuerte, auf der Berlinale 2011 uraufgeführt wurde, trat Slime gar auf der Filmparty im noblen Berliner Grand Hotel Esplanade auf – überraschend, dafür mit den erwartbaren Folgen: Krawall, Polizei, Haue.

Slime, das wurde Ryser schnell klar, war „nicht nur eine Band – da kam eine ganze Menge zusammen; Politik, Protest, Punk, Musik.“ Und dazu ein wirres Mit- und, viel häufiger, beinhartes Gegeneinander der Sub- und Subsubkulturen, das er in seinem Buch aus der Vergangenheit zerrt.

Der Autor liest mit schnarrender Stimme, in die sich eine Prise Aggressivität einschleicht, es ist eben eine Punklesung. Statt eines „Guten Abend“ – das folgt erst später, viel später – eröffnet Ryser den Abend mit einem O-Ton Joras: „Passt mal auf, ihr Scheißer, ja?“, zitiert er dessen Ansage aus einem Konzert in den Berliner Pankehallen 1984, die er an einen Haufen Rechtsradikale, die sich seinerzeit immer wieder mal auf Punkveranstaltungen trauten, adressierte: „Uns ist es scheißegal, ob jemand aus Berlin kommt, aus Hamburg oder sonst woher“; brüllte er, „scheißegal, ob jemand Türke ist oder Deutscher, scheißegal – versteht ihr mich, ihr Wichser?“

Einige verstanden es nicht. Die ohnehin heterogene Szene divergierte damals auseinander; ein Teil von ihr entwickelte einen offenen Hang zur Gewaltkultur. Slime trat noch im selben Jahr ab, auf dem Gipfel ihres Ruhms. Nicht nur wegen der Schlägertypen, denen die großen Dead Kennedys den Song „Nazi Punks fuck off“ um die Ohren hauten, und nicht nur, weil das Pogotanzen immer öfter in brutale Kloppereien ausartete – die Bandmitglieder kamen auch nicht damit zurecht, zu Ikonen einer Szene geworden zu sein, die eigentlich ohne Ikonen auskommen wollte. Noch wenige Jahre zuvor hatte Elf dem Sänger von The Clash während eines Konzerts in Hamburg ans Leder wollen – der harte Kern der Szene nahm der britischen Legende den finanziellen Erfolg übel, bezeichnete die Band als „Verräter“. Nun wurde Slime mit genau demselben Vorwurf angefeindet: Kommerzialisierung des Punks. „Was waren wir zu jener Zeit manchmal bloß für ignorante Idioten“, sagt Elf heute, in Rysers Buch.

Jene Zeit – das ist eine, die Ryser selbst nicht kennengelernt hat: Er wurde 1979 geboren, im selben Jahr wie die Band, auf die er trotz aller offenkundigen Sympathie kein reines Loblied singt. Eine Band, in der Frontmann Jora den Gitarristen Mevs über Jahre nicht ausstehen konnte. In der Elf zwar das Herz der Band, aber auf eine bestimmte Art auch immer außen vor war, wie ein Weggefährte sagt. In der trotz Leidenschaft und politischem Sendungsbewusstsein der Entschluss zur ersten Auflösung mit Erleichterung aufgenommen wurde. Ryser hat eine Vielzahl an Anekdoten aus dem Umfeld der Band zusammengetragen – von Jan Delay etwa, Campino, Rocko Schamoni.

Anfang der 90er-Jahre hatten sich Slime wieder zusammengefunden und zwei neue Alben vorgelegt – es gab angesichts der Pogrome in Hoyerswerda, Lichtenhagen, Mölln und Solingen wieder etwas zu kommentieren. „Schweineherbst“ kam heraus, das nach Ansicht der Band vielleicht beste Album. Aber bereits 1994 war wieder Schluss. „Was wir sagen konnten und wollten, haben wir gesagt“, meinte der damalige Drummer Stephan Mahler: „Du kannst dich nicht permanent wiederholen.“ Mevs meint, er habe damals erwartet, dass „jemand anderes übernimmt“. Aber es kam niemand.

Die Bandmitglieder verteilten sich auf andere Projekte. Ryser liest, was aus Jora, der Rampensau, der einst von der Bühne herab Straßenschlachten initiierte, wurde – Geld verbraten, Steuerschulden, später als Taxifahrer durchgeschlagen, der irgendwann nicht mehr damit klarkam, dauernd Bela B. von den Ärzten zum Flughafen bringen zu müssen, damit der first class zu seinen Riesenkonzerten fliegen konnte.

Und dann, 2008, kam der Anruf von Elf. Und plötzlich war Slime wieder da. Schon wieder. Krachender, schneller und keinen Deut ruhiger.

Sie rockten Festivals, sprengten die Filmparty im Esplanade – und legten 2012 ein neues und vor allem neu klingendes Album vor; das erste seit 18 Jahren. Da fällt es schwer, nicht zur Floskel des Erwachsengewordenseins zu greifen, aber erwachsen waren Slime, die politischsten und provokantesten unter den frühen Deutschpunkbands, eigentlich schon immer. Ihre Mucke war nur vielleicht nicht eben sonderlich intellektuell.

Mit dem Album „Sich fügen heißt lügen“ überraschten sie die Fans mit Texten des 1934 von den Nazis ermordeten Anarcho-Dichters Erich Mühsam. Statt „Haut die Polizei zu Brei“ gibt es nun Zeilen wie „Wo hat der Bürger alles her / den Geldsack und das Schießgewehr? Er stiehlt es grad wie wir / Bloß macht man uns das Stehlen schwer.“ Mühsams Aussagen sind nach wie vor aktuell, sagt Mevs, und: „Würde er heute leben, wäre er wohl ein guter Kumpan von uns.“

Was sie ihrem Publikum auch im Jahr 2013 schuldig sind, wissen die drei in die Jahre gekommenen Punkrocker indes, und so erklingt in der Oldenburger Kulturetage nach der Lesung, dem Bühnengespräch und einigen neueren Stücken zum Abschluss schließlich doch noch die Hymne, auf die alle gewartet haben. „Deutschland muss sterben“, unplugged, was könnte besser zum Thema des Abends passen. Der Song, dessen Verbot vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist – die Richter haben dem wütenden Punkstück geradezu bildungsbürgerliche Weihen zugesprochen, als sie ihn mit Heinrich Heines „Die schlesischen Weber“ verglichen, denen der Dichter 1845 den Satz „Deutschland, wir weben dein Leichentuch“ in den Mund legte.

„Schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde“, schmettert Jora, „und gold sind die Hände der Bonzenschweine“. Zwei, drei Fäuste recken sich in den Rängen nach oben, ein einsamer kurzgeschorener Besucher springt auf und tanzt alleine Pogo vor den Stuhlreihen; es wirkt – so ganz ohne den üblichen Schub der E-Gitarren und Verstärker – beinahe nostalgisch-rituell. Die Hafenstraße? Bloß eine Erinnerung. Karlsquell? Längst vergessen. Der FC St. Pauli? Wird von linken Spießern angefeuert. Und Deutschland? Ist nicht gestorben.

Slime allerdings ebensowenig. Warum sollten sie auch: Das Hamburger Denkmal mit Lerschs Nazispruch steht ja ebenfalls noch.